2024-2025年度APP推廣方式和宣傳渠道(詳版)

現在打開應用商店,都能看到很多的App,越來越多的公司都在開發自己的App,理想中的App發展是這樣的:開發→上線→新增大量用戶→月活百萬→營收.....等等。實際上可能遇到的是這樣的:開發→上線→每天新增幾個用戶→活躍的都是內部人員→項目被迫暫停。由此可見,一款成功的應用,開發App只是第一步。更重要的是App運營,以及如何讓App能夠被更多用戶發現、使用、接受,這就需要App運營人員進行持續地推廣。在此,我為大家整理了2024年適用的,非常詳細的App推廣方式和渠道,幫助大家進行App獲客。

推廣前的準備

1、準備好相關資質

一個App應用開發完成后,上架前需注冊各大應用商店的開發者賬戶,注冊公司主體需要提供營業執照,一般應用上架需要申請《計算機軟件著作權登記證書》。涉及經營性質的平臺需辦理ICP許可證,也就是《增值電信業務經營許可證》。如果要做直播、平臺信息發布類APP則需文網文證書《網絡文化經營許可證》。

除此之外,一些應用還會有一些其他的資質要求。比如視頻、影視類應用需要《信息網絡傳播視聽節目許可證》,游戲或者文化活動類APP需要辦理文網文、ICP、游戲運營備案、游戲版號等,小說類的需要《中華人民共和國出版物經營許可證》等等。

2、做好內容定位

產品名稱、一句話介紹、應用簡介、應用圖標、應用截圖(4-5張),這些都需要提前準備好,這是你的App產品對外輸出的“門面”。可以在標題和簡介里面加入關鍵詞,便于提升在應用商店的排名、便于用戶搜索。

3、應用商店上架

做好以上準備后,就可以做基礎上線了,各大應用商店和下載站是用戶下載App的主陣地。在我看來,推廣的第一步是要上架,因為這是最基礎的,無需砸錢、只需最大范圍地覆蓋。

應用商店:像蘋果、華為、OPPO、VIVO、小米、魅族等知名的手機廠商,都有自家的應用商店,可作為主推渠道。

第三方應用市場:如騰訊應用寶、百度手機助手、360手機助手、PP助手、安智市場等,第三方市場存在于各大手機品牌中可作為APP推廣獲客的輔助渠道。像應用寶這樣比較大的,也可作為主推渠道。

下載站:非凡軟件、天空下載站、華軍軟件、綠色下載站、陽光下載站等,保證用戶能在下載站搜索到即可,可作為APP推廣的一般渠道,因為那些網站的訪問量本身就比較低。

以上是App推廣前的準備,做好基礎工作一定能事半功倍。千萬不要小看應用商店渠道上架,它不需要投入任何費用,卻能為你的App免費獲客。我有一個運營朋友,就曾靠著持續不斷地鋪設應用商店和下載站渠道,為App帶來了大量用戶。

一、線上渠道推廣

1、應用市場推廣

積分墻

“積分墻”是在一個應用內展示各種積分任務(下載安裝推薦的應用、注冊、填表等),以供用戶完成任務獲得積分的頁面。積分墻起量快,效果顯而易見,一般按CPA計費,是絕大多數App選擇的推廣方式。

但這種方式獲取的用戶留存率低,從活躍用戶來綜合考量,成本偏高,我認為更適合有資金、需要盡快發展用戶的團隊。

安卓CPD

向安卓應用市場購買各種廣告位提升App曝光,按照下載計費。曝光位置一般有兩類:一是搜索關鍵詞后的排名位置,二是推薦列表的排名位置。

安卓主流的應用渠道有華為、OPPO、VIVO、小米、魅族等,第三方應用市場有應用寶、360、百度等,可以根據每個應用市場的曝光流量和自身推廣需求及預算來選擇。

CPD成本相對較低,操作起來也比較簡單,一般通過代理操作就可以,適合需要快速起量的App團隊。不過要注意對日預算和關鍵詞、投放位置的選擇做好把控。

2、SEM推廣

SEM即搜索引擎廣告。可在百度、360、神馬、搜狗等搜索引擎上投放廣告,以競價排名為主,按效果付費。對于App推廣而言,這種推廣方式雖然精準度較高,但成本偏高,適合預算較充足團隊,不合適產品前期推廣。

3、信息流廣告

目前市場上比較主流的推廣方式,尤其近年來移動互聯網迅速發展。信息流廣告投放平臺非常多,可以優先選擇活躍用戶較高的綜合平臺,流量較大、覆蓋的目標人群多,比如抖音、微信、微博、百度。其余可以根據App自身的目標用戶屬性,選擇合適的平臺。

比如想要獲取更多女性用戶,可以選擇在小紅書、美柚投放;資訊類App可選擇知乎、頭條、騰訊新聞、UC等;年輕人群可以選擇B站、QQ等等。

信息流廣告投放最關鍵的,在于找準目標用戶,其次是廣告素材。可以先選擇多個人群屬性適合的平臺投入少量預算進行測試,通過數據分析成本及轉化效果,再從中篩選出1-3個平臺進行大量投放來獲取用戶。

如果沒有專業的運營優化師,通過廣告代理商投放即可,重要的是需把控好廣告素材,一個非常優秀的素材能夠為你的App帶來爆發式的低成本用戶。

這種推廣方式屬于效果廣告,按效果付費,見效快,適合App任何階段;但不利于品牌形象積累,費用停了也就沒了新增用戶。

有些人可能覺得信息流廣告成本高,只適合預算充足的團隊,其實不然。只要選對了平臺,把控好預算(控制投放量級)和廣告素材,也能低成本獲客,我就曾以低于行業水平50%成本,為某社交App獲取了大量用戶。

二、新媒體推廣

1、新媒體運營

現在新媒體依舊是個火熱的來源,新媒體運營是各大企業常用的方法,可以提升品牌的知名度,從而提升App下載量,屬于長期運營推廣手段。有4類可參考:

百科類:在百度百科、360百科、搜狗百科建立品牌詞條,做好品牌基礎推廣。

問答類:在百度知道、知乎、搜狗問問、新浪愛問等網站建立問答,通過問答內容提升知名度及口碑,引流下載。

自媒體號:可以建立官方賬號,或者IP人設號。

目前主流媒體號有微信、微博、抖音、快手、小紅書,這些平臺流量都很大,核心是通過能“引起共鳴”、“有價值”、“激發用戶共享”的內容來進行引流推廣。

此外,百家號、頭條號、企鵝號、大魚號等,這些網站也可以進行運營,寫一些引導用戶下載的軟文,說不定哪篇文章就火了呢。

行業垂直網站:根據自身所處行業,進行針對性運營,比如游戲App可以到一些游戲論壇、貼吧進行發文發帖,總體思路就是你的目標用戶在哪里,你的運營就在哪里。

此類推廣方式偏品牌運營,App下載路徑較長,對于App獲客見效較慢,但無需任何直接費用,適合App前期以及后期品牌形象塑造階段。不過,需要考慮投入的人工運營成本,該方式更依賴于能夠輸出“有效轉化內容”。

2、KOL/KOC合作

當你覺得自己運營新媒體見效慢時,可以選擇與達人合作,利用他們本身的粉絲群體和傳播流量,通過他們發布的內容進行產品軟植入,為自己的產品引流下載。合作方式一般有直接投放廣告,產品有變現功能的也可以選擇傭金分成合作,或者聯盟資源互換等。

KOL/KOC合作最基礎的要點,就是要選擇符合App目標用戶屬性的媒體平臺、以及粉絲群體和內容方向與自身產品相契合的達人;但達人千千萬萬,篩選評估也是比較繁瑣的工作,可以找MCN公司協助。

這種推廣方式比較依賴于達人輸出的內容,無論是視頻、文章、圖文還是直播。只要找對平臺和達人,做好內容營銷,也能為App產品積累一批高質量用戶、甚至是前期種子用戶,適合App推廣的任何階段。

預算充足的可以投放KOL,即關鍵意見領袖,頭部或中部達人,粉絲量大,能獲取的曝光量也更大,但費用高。

預算較少的可以投放KOC,即關鍵意見消費者,粉絲量較少,影響力也較小,但優勢是更垂直、更便宜,適當鋪量對于App推廣來說其實往往會收到意想不到的效果。

三、線下推廣

1、手機廠商預裝

手機出廠自帶,用戶轉化率較高,這是最直接發展用戶的一種方式。但用戶起量周期很長,從提交測試包-通過測試-試產-量產-銷售到用戶需要幾個月的時間。

2、線下媒體廣告

比如燈箱、LED屏幕、電視、電梯廣告、電影廣告、戶外廣告等等,這種方式更偏向于品牌宣傳了;對于App這種線上產品來說,直接引流下載的效果不明顯,除非能覆蓋某區域內大量的線下媒體,即讓用戶感受到“去哪兒都能看到你”。

3、地推推廣

找地推人員在特定區域向潛在用戶推廣安裝App,可以擺攤送小禮品,也可以散推掃樓。只要找對目標人群,這種推廣形式非常精準、成本也較低,但也非常累,適合App推廣任何階段。

目前市場上也有專門做地推的公司,按CPA結算,可以省去不少人工和時間成本,不過要警惕“水分”。

4、線下活動

現在線上流量爭搶白熱化,可以考慮重新回歸線下,從線下獲得流量,比如線下沙龍、展會、活動贊助等,不過通常通過一次活動獲取的App用戶量并不多,投入費用一般不會太低,所以性價比不高。

如果能在線下活動積攢的一部分用戶基礎上,想辦法進行裂變分享,說不定能實現進一步用戶增長。

四、營銷活動

1、事件營銷

事件營銷靠的是運營人員的腦力和對業界信息敏銳的嗅覺。膚淺的理解就是炒作,互聯網時代人人都是傳播源,在對的途徑講述一個“吸睛”的故事,說不定能收到意外的效果。這也需要團隊有一定的媒體資源。

2、裂變增長活動

這恐怕是所有互聯網人都想做但未必能做好的一項活動。通過策劃一場裂變活動,為App帶來爆發式的增長用戶。成本極低,效果明顯,但就是“可遇不可求”,靠的是Idea。具體形式多樣,建議可以看看《增長黑客》這本書。

3、以老帶新

其實這也屬于裂變活動的一種,為什么單獨拿出來說呢?是想說明以老帶新更偏向于App產品內的運營活動,或者說可以把它做進產品功能里面,讓它成為App自帶的一種持續增長用戶的工具。

以上是常見的App推廣獲客方式,在推廣App過程中,可以根據自身App的特點以及所處的發展階段,選擇合適的推廣渠道和方式。

文章來源網址:http://www.shmme.net/archives/appd/1198,轉載請注明出處!

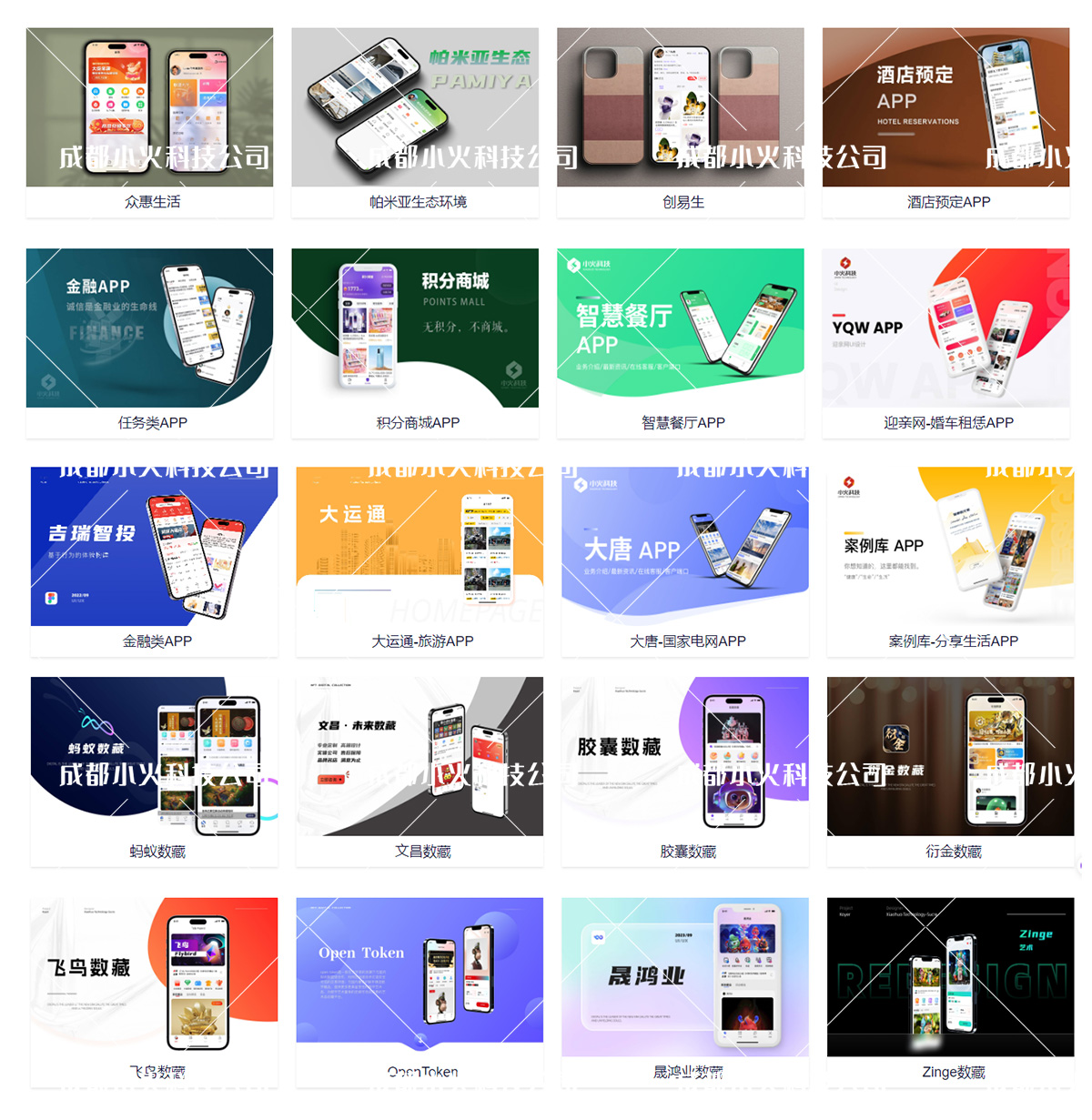

精選案例

推薦文章

Core competence

高質量軟件開發公司-成都小火科技

多一套方案,多一份選擇

聯系小火科技項目經理,免費獲取專屬《項目方案》及開發報價

咨詢相關問題或預約面談,可以通過以下方式與我們聯系

業務熱線 191-1355-1853

191-1355-1853

191-1355-1853